嫦娥奔月本為古老傳說,近年卻化作中國航天事業其中一項成就的代名詞,為人津津樂道。

國家於2004年啟動探月工程,取名「嫦娥工程」,逐步實現奔月夢想。作為探月工程第四期任務,嫦娥八號探測器計劃於2028年前後發射,助力國家將來在月面上建設國際月球科研站。

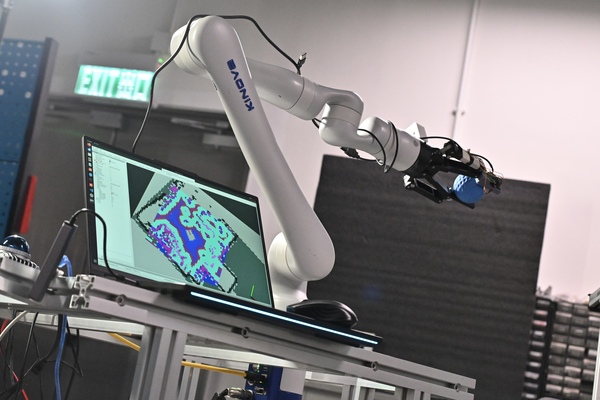

香港在這項重大國家任務中也佔一席位。香港科技大學獲國家航天局委任,成為嫦娥八號一項國際合作項目的主導機構,會與合作夥伴研發一款多功能月面作業機械人暨可移動充電站,隨嫦娥八號探測器登上月球進行科學探測。

精密準確 無線充電

香港科技大學太空科學與技術研究院院長于宏宇表示,該機械人配備雙機械臂,用以布置和安裝儀器、採集月面樣品等。嫦娥八號探測器着陸後,機械人要把其他探測儀器或傳感器拿下來,走到需要布置的位置。

「機械臂要達到很精密的控制是一件很難的事情,過程中要保證不能碰撞到其他儀器,走到特定位置也要求一定精確度。」

機械人可實時感知月球的地形地貌,規劃及優化行走路徑,由於要應付月面的極端溫度、缺乏衞星導航系統等狀態,設計時要克服多項挑戰,殊不簡單。

于宏宇說:「我們因應月面的低重力和惡劣環境,開發一個相應的軟件,保證機械人在操作過程中,可根據當時環境的變化,自主改變姿勢和操作功能。」

機械人的另一特點是能以移動充電站的形式,為其他月面設備充電。

于宏宇指:「整個國際月球科研站裏有幾個機械人、幾個儀器要協同動作,需要一定能源供給。我們的機械人有太陽能電池,可提供無線充電的功能。」

推動科研 協同發展

為完成這項國際合作機械人任務,政府在InnoHK創新香港研發平台下成立香港太空機械人與能源中心,並由科大連同多所本地和內地大學、上海航天技術研究院、南非國家航天局等,合作進行研發。

創新科技署初步預計,中心將為約20名博士生提供培訓,並聘請超過70名相關領域的研究人員。中心將建立本地航天技術的基礎能力,實現「從概念、研製、生產、測試再到系統」的前沿創新。

由於航天是綜合性學科,中心不僅提升香港航天科研與工程能力,並會對機械、微電子、人工智能、計算、通信等領域產生輻射效益,推動相關行業發展。

大力支持 深化合作

創新科技及工業局局長孫東表示,香港基礎科研方面根基深厚,政府大力支持本地大學和科研機構進行與航天科技有關的研究,為國家建設航天強國作出貢獻。他指中心將利用香港背靠祖國、聯通世界的「一國兩制」優勢,提升本港的科研水平和國際科學聲譽。

「近年中國航天已取得舉世矚目的成就,深空探測技術水平是一個國家科技實力的重要標誌。通過深度參與國家航天任務,並深化國際科技合作,中心將推動尖端技術在航天領域的轉化應用,提升香港在航天科技領域的國際競爭力,並推動香港向國際創新科技中心邁進。」

此外,孫東指政府會建設第三個InnoHK研發平台,聚焦先進製造、材料、能源及可持續發展,進一步推動科研,匯聚人才。